口述/孫培然·彙整/CIO編輯室

我們希望能提供一個醫療平台,來強化整個醫療上的互助合作,透過提升病人的參與度,以提高醫護人員的工作效率,並提升臨床跟營運的洞察力。

次世代數位醫療平台最底下的框架,是希望去建構一個 NoSQL 的資料模型(Data Models),透過事件驅動(Event Driven)的微服務(Microservice)概念,化被動為主動,建立整個生態系(Ecosystem)的數位醫療平台。所以次世代數位醫療平台一定會是一個開放標準的平台,不會只是一家公司或是一家醫院所獨有,而是以病人安全為中心,來海納百川的醫療資訊系統及醫療AI的臨床決策支援系統(Clinical Decision Support System,CDSS)。

提供病人健康 App,延伸到點、線、面的持續照護

為了提升病人參與醫療的過程體驗,我們可以提供預約、健康資料可視化及遠距諮詢統一的病人入口網站(Patient Portal),透過多元的溝通方式,建立和管理數位化的照護路徑。

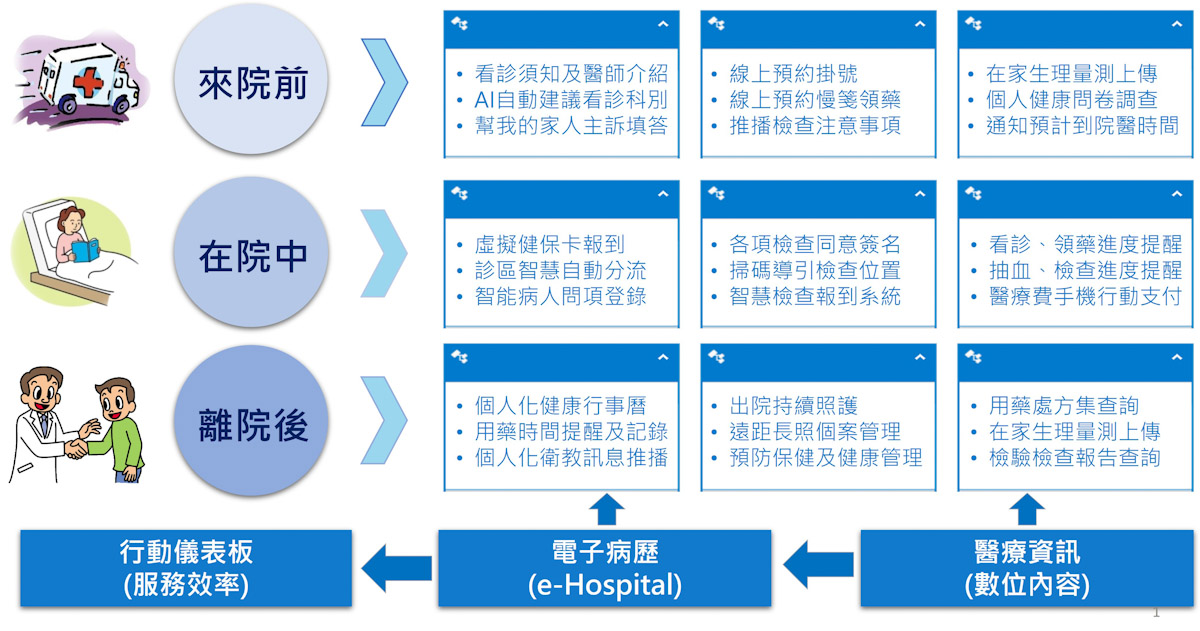

未來醫院希望能提供一個給病人的健康 APP,如<圖一>所示,提供相關病人在來院前、在院中及離院後的健康照護應用,如在來院前,可以提供病人看診須知及醫師介紹、AI 自動建議看診科別,到幫家人填寫主訴。現在有很多年長者都是外籍看護帶去看病,我們最擔心的就是病人或看護在跟醫師溝通時,沒辦法把病情說的很清楚。如果可以透過 APP,先把病人的主訴先輸入完畢,醫師到診間時就可以知道病人的相關主訴。

此外,還有線上預約掛號、慢箋領藥及推播檢查注意事項,在家所做的生理量測數據也可以藉由 APP 自動上傳,還有個人健康問卷調查或評估,透過 APP 就可以在家裡先填好,減少在醫院排隊或是醫師護理耗費的時間,還可以通知預計到院所需的時間。

在院中時,病人可以用健保署目前在推動的虛擬健保卡報到,以後就不用補卡,而且直接刷卡,診間就可以自動分流。很多醫師現在要在病人到診間以後,才能問病人的狀況,如果想要縮短時間,就可以透過 APP 的智慧問項登錄,讓病人還沒到診間之前,就可以先把醫師需要的資訊填完。

[ 推薦閱讀:規劃未來醫院面貌 ]

再來就是各項的同意書簽署,病人可以直接在手機拿到同意書,同時在手機上完成簽署;掃碼導引檢查位置及智慧檢查系統,例如抽血看診可以刷完 QR-Code 後就可以導引到抽血的地方,看診、領藥、抽血及檢查,都可以透過 APP 提醒檢查進度,還有醫療費手機行動支付的功能。

離院後,我們希望能提供一個個人化的健康行事曆,行事曆一打開,就可以看到病人哪一天要檢查。還有用藥時間提醒及記錄,很多慢性病病人可能會忘了吃藥,就可以透過 APP 設定 9 點要吃藥,就會自動提醒,請記得吃藥,有吃藥就可以打勾,醫師就可以知道病人是不是真的有按照時間服藥,還是都沒有而導致病情惡化。

[ 加入 CIO Taiwan 官方 LINE 與 Facebook ,與全球 CIO 同步獲取精華見解 ]

再來就是個人化的衛教訊息推播、出院持續照護、遠距長照個案管理,還有相關用藥及檢驗報告查詢等等,都可以透過數位化來提高病人的參與度,又可以減少我們醫護人員的負擔。

數位醫療除了要強調需要數位內容之外,還需要行動儀表板來提升服務效率,再結合電子病歷,配合健康 APP,以建立從點延伸到線到面的持續照護。

強化醫療團隊的協作照顧,是未來遠距醫療不可免的,需要跟電子病歷整合,當初要推虛擬健保卡,也是為了遠距醫療。還有交流協作團隊之間的協作,可不可以Teams 或者是 Instagram 等相關工具來做?還有能否透過無線通訊,快速便利地進行溝通,以及提供醫學影像的查閱和診斷、臨床檢測資源還有安全快速地共享醫學影像的協作。

先精實醫療流程,再提升智慧醫療

醫院要做到智慧醫療之前,必須重新檢視醫療作業流程中是否有盲點或瓶頸?看看哪一個環節是很非常費時又費力,若一旦醫護人員一忙或不小心就會比較容易出問題的。此時是否可以借助數位轉型過程,由資訊科的介入達到自動化及最佳化的流程。做到臨床數據在哪裡產生就哪裡輸入的「就源輸入」,而所有的輸入都是透過刷條碼機制來完成,不假手人工輸入方式的閉環管理來提升效率及減少錯誤。最後,必要時適時主動提供給醫護人員臨床決策支援系統相關建議及提醒。

想要提高臨床療治的成效,當然要提供更快速的診斷和治療優化,處理病人的相關資料,以識別症狀的模式和相關性,以加速診斷,識別精準醫療的人口區是,利用建模來管理人口健康。再來是降低病人再入院率,透過遠端即時監測病人量測數據,第一時間介入醫療照護和預防性干預,降低高風險病人的再入院率。

系統之間必須要有管控,減少申報健保時出現錯誤或漏報的情況,以提高對健保申報資料的正確性。最後是要降低醫療照護的成本,可以透過分析和機器學習來提供病人更好的健康照顧的見解,並識別有潛力的治療方式和干預措施,減少醫療疏失。

[ 推薦閱讀:孫培然專欄所有文章 ]

以改善門診注射室流程為例,重點在於要符合 HIMSS 7 閉環管理。傳統的流程是醫師在醫院診間開完處方以後,會用單子送到門診藥局讓藥劑師調配藥劑,調配完以後再傳送到注射室,病人再拿著處方到注射室完成藥劑施打。每一個環節一旦有錯誤,就會造成醫療糾紛,這種必須透過大量人工作業的方式,就是非閉環式管理。

透過流程及資訊再造,我們希望把五個流程縮短變成三個流程。醫師在診間開完處方以後,病人直接帶著處方到門診注射室,護理人員直接刷處方上的條碼,智慧藥櫃就會自動彈出這個病人要施打的藥品,護理人員直接填充,直接幫病人施打,把五個流程變成三個流程,提升效率,減少錯誤。這就是數位轉型必須要做到的,先精實醫療流程,再做好數位再造。

以智抗菌平台為例,檢驗科的報告本來是非結構化,我們把它改成結構化報告以後,一旦報告出來以後,我們就會推播到 Event Broker,提供給三個 AI 中心來去訂閱,相較以前的傳統方式,可能要不斷的去訪問 Server,報告出來了沒有?要來得快速方便,實現以事件驅動 AI 加速落地的跨團隊整合。所以我們希望能將 HIS 跟 AI 融合打造成臨床決策支援系統。以細菌報告為例,我們可以知道細菌的數量、哪些藥物對哪種細菌有效,醫師直接看完以後直接勾選,就不需要像以前的傳統方式,要先去看檢驗科的細菌報告,再趕快到藥組看哪些藥是對病人有用,如果忘了還要再回去看報告。但現在就可以告訴你哪些藥對那些菌種有效,醫師就可以直接勾選加入藥囑。真正的落實先精實醫療流程,再提升智慧醫療。

(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)